|

이규원의 명당탐방

봉황의 꼬리에 절을 세우니 길격을 두루 갖춘 절경이라

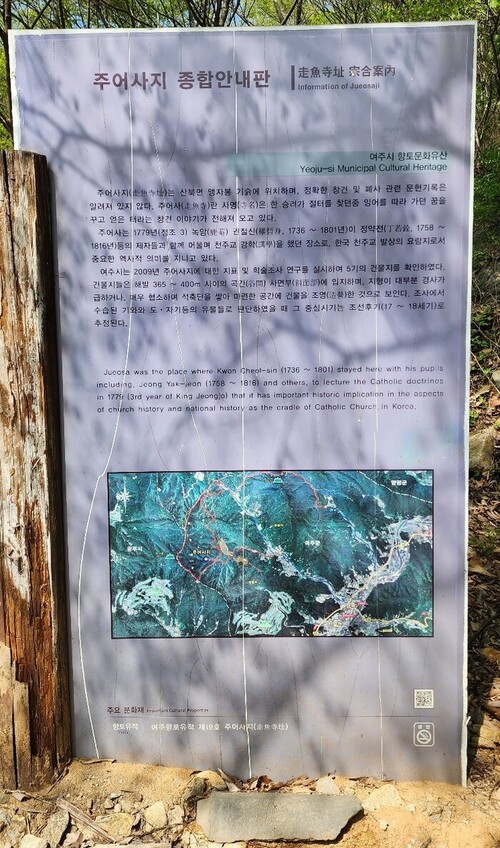

우리나라 풍수지리학의 기원은 신라 말 도선 국사(827~898)로부터 비롯된다. 서기 875년 그는 “지금부터 2년 뒤 반드시 고귀한 사람이 태어날 것이다”고 위인의 출생을 예고했다. 그 예언은 적중하여 송악에서 태조 왕건이 탄생했고, 이후 고려 왕실에서는 도선이 입적한 뒤에도 국사로 섬기면서 극진히 예우했다. 왕건은 도선의 불교신앙과 지리도참설을 전적으로 믿고 의존했다. 후대 왕들에게 유훈으로 남긴 ‘훈요십조’를 통해 후손 모두가 그의 가르침을 따르도록 유언하며 다음과 같이 기록해 놓았다. ‘여기 신설한 모든 사원은 도선이 산수의 순역順逆을 점쳐 정한 자리에 개창한 것이다. 그가 정해 놓은 이외의 땅에 함부로 절을 세우면 지덕(지력)을 손상하고 왕업이 깊지 못하리라. 신라 말 사탑을 함부로 이곳저곳에 세웠기 때문에 지덕을 손상하여 나라가 멸망했으니 어찌 경계하지 아니하랴.’ 이런 연유로 고려 때 개창된 사찰 대부분은 이 당시 도선 국사가 미리 점지해 놓은 절터라고 전한다. 그렇다면 도선 이전에 개산한 이 땅의 고찰들은 어떻게 봐야 하는가. 전국을 주유하다 보면 도선시대보다 앞선 백제 개국 초나 통일신라 때 지어진 명산 가람들을 얼마든지 만날 수 있다. 풍수지리학설이 도입되기 훨씬 이전이니 아무렇게나 배치한 경내 축조물들일까. 이 같은 의문이 우리 고유의 ‘한국풍수’에 접근하는 시발점이 된다. 한국의 자생 비보풍수와 중국의 좌향 평원풍수가 시대적으로 구분되는 분기점이기도 하다. 그 현장이 바로 여주 신륵사다. 신라 진평왕(재위 579~632) 당시 원효 대사(617~686)가 창건한 절이니 1천3백 년이 넘는 고찰이다. 원효는 도선보다 2백여 년이나 시대적으로 앞서며 우리 불교사에 찬란한 업적을 남긴 고승이다. 요석공주와의 사이에 태어난 아들 설총은 향찰鄕札을 집대성했으며 일부에서는 이두 창안설을 제기하고도 있다. “신륵사를 보면 우리 고유의 전통풍수가 얼마나 치밀했는가를 알 수 있습니다. 있는 그대로의 자연을 원용援用하여 터를 골랐고 그 위에 건물을 앉힌 것입니다. 한쪽이 좀 허전하다거나 채워야겠다는 지점에는 전각을 지어 놓았어요. 용맥을 가로막아선 강물 앞에 좌향만 보고 가람을 배치했다가는 당하는 건 화뿐일 테니까요.”

사단법인 대한풍수지리학회 송암 강환웅 이사장은 “비보풍수와 평원풍수를 선택적으로 가려서 평야 지역에서는 중국풍수를 적용하고, 산악지형에서는 우리풍수를 쓸 줄 아는 지혜가 필요하다”고 말한다. 자신도 풍수입문 초기에는 사신사 찾고 물길 보는 데 열중했으나 우리풍수를 파고든 뒤 전통 자생풍수의 진면목을 알게 되었다는 것이다. 원시 묘제인 지석묘(고인돌)와 고대 왕릉을 연구하면서 우리 땅에 알맞은 ‘한국풍수’를 비로소 만날 수 있었단다. 이런 연구는 양국 간 풍수의 우열을 가리는 게 아니라 국토지형과 지질구조에 따라 법수法數 적용 방법이 다를 뿐이라는 것이다. 신륵사는 풍수학적으로 길격을 두루 갖춘 국세다. 한북정맥 지룡枝龍이 남쪽으로 내달으며 봉미산鳳尾山을 일으켜 세운 뒤 여주 여강驪江에 와 꼬리를 담근 채 우뚝 멈춰 선다. 바로 그곳 봉황의 꼬리 부분에 신륵사를 세운 것이다. 좌청룡은 화강암 절벽을 이루며 여강 물에 잠겼고, 바로 위에 강월헌을 지었다. 옛 시인 묵객들이 수없이 내왕하며 절경을 찬탄한 정자 자리다.

“이 장소가 우리 전통풍수의 진수를 보여주는 확실한 물형입니다. ㄷ자 같은 반원형 바위가 묘방(동쪽)에서 치고 들어오는 수파를 일단 품습니다. 그러고는 순하게 완충시킨 뒤 오방(남쪽)으로 물길을 돌려 신륵사를 감싸안아요. 이 바위가 없었다면 해마다 수마에 할퀴고 재물이 빠져나가 버틸 수가 없었을 것입니다. 원효 대사는 풍수지리뿐만 아니라 천기天氣와 지령地靈을 훤히 꿰뚫어 도통했던 큰스님입니다.” 그러고는 이런 지형에서 사찰 중심의 좌향을 마땅히 남향으로 앉히게 되어 있다는 것이다. 구태여 나경을 꺼내 확인을 안 해도 자연이 짜 놓은 국세대로 배치하기 때문이다. 15도씩 나누어진 등식으로 입수와 파구를 보는 향법풍수는 평야지대가 많은 서해안이나 호남지방에서 주로 사용한다는 설명이다. 신륵사 앞의 성난 물길은 옛적부터 전해오는 전설에서도 나타난다. 고려 우왕 때 여주에서 신륵사에 이르는 마암馬岩이란 바위 부근에 사나운 용마가 출현해 크나큰 피해를 주는 데도 다스릴 재간이 없었다. 이때 나옹 선사가 신기한 굴레로 고삐를 잡으니 유순해졌다. 신력으로 제압했다 하여 신神자와 제압의 뜻인 륵勒 자를 합쳐 신륵사라 했다는 설화다. 이후 신륵사는 몇 차례의 변천을 거친다. 1376년 당시 양주 회암사 주지로 있던 나옹선사가 왕명으로 밀양에 가던 중 갑자기 이곳에서 입적하게 된다. 제자들이 의발을 거두어 보관하고 석종형의 사리탑을 세워 기리니 보물 제228호다. 조선 예종 1년(1469)에는 영릉(세종대왕릉)을 여주로 천장하면서 신륵사를 원찰로 삼았고, 성종 때는 보은사報恩寺로 개칭되기도 했다. 임진·병자 전란의 병화로 폐허화된 것을 현종 12년(1671)에 중건하여 오늘에 이르고 있다. “강월헌을 향해 좌청룡을 힘 있게 보내 놓고 극락보전 쪽으로 또 하나의 내룡맥이 들어섰어요. 그 맥을 찾아 극락보전을 세웠고 바로 앞의 다층석탑에서 용맥이 멈춰 섭니다. 이 사신사 국세를 찾아 원효 대사가 절을 세운 것입니다.” 신륵사 중심부인 극락보전과 다층석탑(보물 제225호)을 몇 바퀴 돌고 난 송암의 설명이다. 비록 짧은 거리지만 용맥으로 드러난 곳은 비가와도 질퍽거리지 않으며 주변 토사보다 단단하게 밟힌다.

우리나라 사찰의 중앙부에는 대부분 대웅전이 들어서 있는데 신륵사는 극락보전이다. 극락보전은 아미타불(극락의 부처)의 서방 극락정토를 축소시킨 공간으로 아미타전이나 무량수전도 같은 의미의 법당이다. 아미타불을 본존으로 좌우에 관세음보살과 대세지보살을 봉안하나 지장보살을 협시脇侍로 대신하기도 한다. 불교에서는 극락이 서방에 있다고 믿으므로 법회에 참석한 신도들은 대개 서쪽을 향하게 된다. 우리나라 사찰에 대웅전 다음으로 많은 법당이다. 전국의 문화유적지를 순례하다 보면 국보, 보물, 도 지정문화재, 도 기념물 등의 표기를 보게 되는데 얼핏 구분이 안 될 때가 있다. 신륵사 안에도 보물이 있고, 경기도 유형문화재가 있다. 이 경우 지정구분 앞에 아무런 표시가 없으면 국가에서 지정한 것이고 ‘경기도 기념물’이라 쓰여 있으면 지방자치 단체에서 지정했음을 의미한다. 유물의 등급기준을 표시하는 것으로 관리 주체가 달라진다. 경기도 유형문화재 제128호인 극락보전 앞에서 좌측으로 여강을 바라보니 하늘 높이 솟은 다층전탑(보물 제226호)이 시야를 막아선다. 급히 멈춰 선 좌청룡을 비보하기 위해 세운 고려시대의 유일한 벽돌 탑이다. 송암은 이 탑을 살피면서 기단부가 화강암이라는 데 주목해야 한다고 강조한다. 화강암은 우리 국토의 주된 암반층으로 기가 모이는 돌이기 때문이다. 극락보전이 좌청룡 쪽으로 치우쳐 백호 쪽이 허황하지 않느냐고 물었다. “그게 바로 우리풍수의 핵심입니다. 도선 이전의 사찰이나 왕릉풍수를 면밀히 관찰해 보면 거의 좌청룡을 가까이 끌어안고 우백호 공간을 적절히 활용했어요. 저쪽의 조사전(보물 제180호), 명부전, 관음전이 우측에 들어서 도량 공간에 허술함이 없잖아요.” 조사전에는 지공·나옹·무학 대사의 영정이 봉안되어 있다. 특히 지공은 인도 출신 승려로 원나라에서 활동한 나옹의 스승이다. 무학 또한 나옹의 법제자로 한때 신륵사에서 주석하기도 했다. 그러고 보니 도선에서 지공(?~1363), 나옹(1320~1376), 무학(1327~1405)으로 이어지는 불가의 사찰풍수맥이 신륵사에서 완성도를 더했을 것이란 직감이 스쳐 간다. “도선 국사는 중국풍수와 우리 전통풍수에 통달했던 큰스님입니다. 생존연대가 어긋나긴 하지만 당나라에 유학 가 밀교 승려(일행)한테 풍수학을 전수받았습니다. 그래서 도선이 잡은 절터나 궁궐지는 비보풍수와 향법풍수가 절묘하게 배합되어 있어요. 우리나라 풍수지리학의 원조와 역사를 도선으로부터 찾는 연유가 바로 여기 있습니다.” 산문山門을 나서면서 황포나룻배가 보이는 일주문 근처에 송암이 멈춰 선다. 푸른 물줄기와 드넓은 모래벌판, 그리고 은모래를 바닥에 품은 강 언덕이 시심을 일깨운다. 바로 신륵사의 우백호가 끝나는 지점이다. 놀랍게도 우거진 나무 숲 아래가 바위다. “이 기자, 내로라하는 명풍수들과 전국 산하를 누비고 있는데 좌청룡, 우백호 끝자락 모두가 화강암으로 응결된 곳 본 적 있습니까.” <저작권자 ⓒ CRS NEWS 무단전재 및 재배포 금지>

댓글

|

많이 본 기사

탐방 기획 많이 본 기사

모바일 상단 구글 배너

|